Berufung - Brauchen wir das?

Macht es Sinn, ein Leben lang einer Berufung nachzulaufen, die es vielleicht gar nicht gibt?

Andererseits, ohne diese Berufung verkommt jeder Beruf zum bloßen „Ich arbeite, um zu leben“. Und das Verkommene macht uns krank – zumindest seelisch. Endstation Burn-out! Also wage ich zu behaupten, dass es doch etwas gibt, zu dem wir alle berufen sind.

„Den Beruf zur Berufung machen!“ Klingt ebenso schön wie abgedroschen. Es klingt wie „Schlank in nur zehn Tagen!“ und damit wie alle Heilsversprechen: Wir wollen es glauben und wissen gleichzeitig, dass es nicht funktioniert. Oder zumindest nicht so einfach funktioniert. Dazu braucht man sich nur die gängigen Antworten auf die zentrale Frage anzuschauen:

Berufung – Was ist das überhaupt?

Drei Hauptkriterien werden hier meist genannt: Erstens muss es eine möglichst große Übereinstimmung von den Interessen und Fähigkeiten des Berufenen mit den Aufgaben und Anforderungen seiner Arbeit geben. Zweitens muss der Arbeit eine besondere Bedeutung bzw. ein höherer Sinn beigemessen werden. Und drittens muss der Berufene in irgendeiner Form an das Wirken einer höheren Macht, einer Gottheit oder eines Schicksals, glauben. Genau von so einer Macht fühlt oder weiß er sich eben berufen, was solchen Menschen einen oft übermenschlichen Willen und eine unbändige Kraft verleiht, ihre Mission zu verfolgen und umzusetzen.

Diese Kriterien mögen auf so manchen Forscher, Erfinder, Entdecker, Politiker, Künstler oder Prediger zutreffen. Dass eine Reinigungskraft sich je auf den höheren Sinn ihrer Aufgabe und ihre schicksalhafte Mission berufen hätte, wäre mir nicht bekannt. Da nützt es auch nicht, wenn sie sich auf ihrer Visitenkarte als Facility-Manager bezeichnet. Auch von einem zum Facility-Manager-Berufenen habe ich noch nie gehört. Dabei soll es ja laut den derzeitigen Life Coaches und Therapeuten, wozu sich offensichtlich auch immer mehr berufen fühlen, ganz einfach sein, seine persönliche Berufung zu finden. Zunächst gilt es, sein persönliches Mission-Statement zu formulieren, ganz einfach, wie zum Beispiel: „Ich möchte Gewaltlosigkeit leben und dadurch den Weltfrieden fördern.“ Hier würde sich also schon der Weg zur Berufung öffnen. Dann gilt es, ganz einfach, die Ziele und Zwischenschritte zu definieren und schließlich gilt es nur noch, diese Ziele und Zwischenschritte umzusetzen. Ah ja, und es gilt, sich nicht von Angst, Fehlern und Rückschlägen entmutigen zu lassen. Und schon ist der zum globalisierten Mahatma-Gandhi-Berufene geboren.

Sarkasmus ist normal nicht meine Art. Dass ich angesichts solcher Betriebsanleitungen à la „In drei Schritten zur Berufung“ nun dazu regelrecht aufgerufen worden bin, möge man mir verzeihen. Ich glaube eben nicht daran, dass es einfacher ist, seine Berufung zu finden und zu leben, als ein Nachtkästchen von Ikea zusammenzubauen. Liest man sich die drei Hauptkriterien, was Berufung ausmacht, nochmals in Ruhe durch, kommt man schnell zum Schluss: Wirklich Berufene gibt es wenige. Die „Mozarts“ und „Einsteins“ sind die Ausnahmen. Hier verschmelzen persönliche Genialität und historischer Moment. Sie können gar nicht anders, als diesem Ruf zu folgen. In solchen Giganten scheint sich tatsächlich das Wirken einer höheren Macht zu offenbaren.

Wie aber sollen nun wir Durchschnittsmenschen mit unserer „Berufung zum Durchschnitt“ fertig werden? Wortwörtlich lese ich in so manchem Blog vornehmlich junger Menschen: Ich suche erst gar nicht nach meiner Berufung, sondern gehe dem Impuls und der Leidenschaft nach, was mich im Moment interessiert und glücklich macht. Dem liegen der Glaubenssatz bzw. die Desillusionierung zugrunde, dass es die eine Berufung oder den einen Partner im Leben gar nicht gibt. Wenn also die Emotionen abkühlen oder die Leidenschaft gerade in eine andere Richtung lenkt, dann folge ihr. Diesem Ansatz wohnt die Gefahr der Oberflächlichkeit inne. Bevor ich mich in einem Beruf oder einer Beziehung vertiefe, hat mich der spontane Impuls längst an einen anderen Interessenschauplatz gezerrt. Diese Menschen fühlen sich nie angekommen. Sie sind ewig unzufrieden und rastlos, gewissermaßen Lebens-Heimatlose, wenn nicht sogar -Obdachlose. Ein spannender und tröstender Ausweg aus den beiden Extremen „Ich muss unbedingt meine Berufung finden“ und „Berufung gibt es gar nicht“ zeigt sich im japanischen Ikigai-Prinzip.

Wofür es sich zu leben lohnt

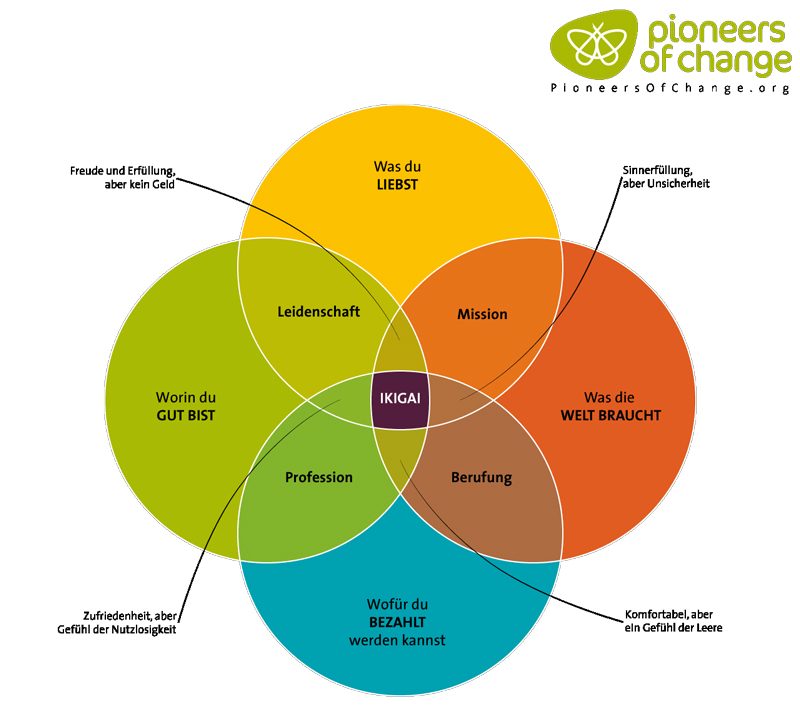

Genau das heißt Ikigai. Es setzt sich aus iki = Leben und gai = Wert zusammen, der Wert unseres Lebens oder „Wofür es sich zu leben lohnt“. Alte Japaner bringen es noch einfacher auf den Punkt: Das, wofür es sich morgens lohnt, aufzustehen. Das Ikigai-Modell ist eine Schnittmenge von vier wichtigen Lebensbereichen, die hier etwas vereinfacht dargestellt auf das Thema Beruf-Berufung zugeschnitten sind: Die persönlichen Interessen – Was liebe ich? Die persönlichen Fähigkeiten – Was kann ich gut? Der Sinn von Tätigkeiten – Was braucht die Welt? Und die Situation am Arbeitsmarkt – Wofür werde ich bezahlt? Je mehr diese vier Bereiche einander überlappen, umso besser. Ikigai ist also eine Art Schnittmenge von Erfüllung und Zufriedenheit. Sie lieben etwas, was Sie gut können, was Sinn macht und wofür Sie auch noch bezahlt werden.

© https://pioneersofchange.org/ikigai/

Begegnet man dem Konzept von Ikigai passiv, wird man damit nicht weiterkommen. Viele stellen sich die Fragen: „Was liebe ich denn überhaupt? Heute das, morgen etwas anderes! Und was kann ich wirklich gut? Es gibt doch überall Bessere! Und was macht denn überhaupt noch Sinn?“ Ikigai ist jedoch ein aktives Konzept: Denn lieben ist ein Verb, nicht nur ein Gefühl. Indem ich liebe, entsteht auch das Gefühl dazu. Indem wir uns für etwas interessieren, uns damit beschäftigen, es begreifen wollen und uns damit vertraut machen, lernen wir es lieben. Auch das Können liegt viel mehr an uns als wir glauben: Übung macht den Meister. Und schließlich der Sinn ergibt sich auch nicht bei jeder Tätigkeit automatisch. Wir aber haben die Fähigkeit, den Dingen Sinn zu verleihen. Eines der Extrembeispiele für Ikigai ist Viktor Frankl. Als er 1942 ins KZ deportiert wurde, hatte er alles verloren: seine Familie, seinen Beruf, sein Hab und Gut, sogar seinen Namen. Nahe der Selbstaufgabe erkannte er, dass er sich die falsche Frage gestellt hat:

Nicht, was habe ich noch vom Leben zu erwarten, ist die Frage. Sondern, was erwartet das Leben von mir?

Dies ist der Quantensprung vom passiven Erleiden des Lebens mit seinen Umständen zum aktiven Gestalten. Viktor Frankl lernte nicht das KZ lieben, jedoch seine Mitgefangenen. Er entwickelte ein tiefes Mitgefühl, das ihm übermenschliche Kräfte verlieh. Er nutzte sein berufliches Können als Psychologe, nährte Hoffnung inmitten von Hoffnungslosigkeit, war Licht in der Dunkelheit. Er hatte wieder einen Sinn gefunden. Und die Dankbarkeit seiner Mitgefangenen war ihm Bezahlung genug. Viktor Frankl hatte selbst dem nackten Grauen Ikigai abgerungen, dieses „Wofür es sich zu leben lohnt“! In seinen Worten: „Trotzdem Ja zum Leben sagen!“

Vom Was zum Wie

Das Konzept von Ikigai macht uns unabhängiger vom „Was wir tun“. Zugegeben: Wir sind nicht Viktor Frankl. Aber wir stecken ja auch in keinem KZ. Wir haben möglicherweise eine Arbeit, die wir wenig lieben, die unserem Können nicht entspricht, die uns sinnlos erscheint. Aber wir machen sie, weil sie uns das Geld zum Leben einbringt. Muss das so bleiben? Wenn wir Ikigai anwenden, dann werden wir alles daransetzen, unsere Arbeit lieben zu lernen. Selbst wenn sie uns technisch nicht fordert, kann sie uns in puncto Geduld, Ausdauer, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Gelassenheit und vielen anderen wertvollen Charaktereigenschaften fordern. Und es liegt auch an uns, unserer Arbeit einen Sinn zu verleihen. Zum Beispiel in einem Steinbruch Steine zu klopfen, kann bald zu einer stumpfsinnigen und freudlosen Arbeit werden. Als man in der Zeit der Kathedralenbauer einen Steinmetz fragte, was er denn da mache, antwortete er mürrisch: „Das siehst du doch, ich behaue Steine.“ Ein anderer jedoch antwortete auf dieselbe Frage mit einem begeisterten Funkeln in den Augen: „Ich baue eine Kathedrale!“

Das Wie wir die Arbeit tun, ist für uns „Zum-Durchschnitt-Berufene“ wichtiger als das Was. „Derjenige, der mit Tinte schreibt, ist nicht mit demjenigen zu vergleichen, der mit Herzblut schreibt“, kleidete es Khalil Gibran in ein Dichterwort. Von ihm stammt ja auch das berühmte Zitat: „Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe.“ Und er erzählt auch gleich, was mit Liebe arbeiten heißt: ein Haus so zu bauen, als werde die Geliebte darin wohnen. Den Samen so zu säen und die Früchte so zu ernten, als wären sie für unseren Geliebten bestimmt. Also jede Arbeit so zu tun, als würden wir sie für den von uns geliebten Menschen tun.

Der große Aufklärer John Locke bezeichnete die Arbeit um der Arbeit willen als wider die menschliche Natur. Nach den Erkenntnissen der modernen Psychologie, wonach die reine Lohnarbeit letztlich die innere Motivation des Menschen zerstört, können wir hinzufügen: Auch die Arbeit nur um des Lohnes willen ist wider die menschliche Natur. Selbst wenn wir keine Berufenen sind, so liegt die Berufung jedes Menschen darin, jeder Art von Arbeit etwas von unserem menschlichen Geist einzuhauchen: Liebe, Sinn und die Veredelung unseres Charakters. Es lohnt sich also, morgens wieder aufzustehen!

Dieser Artikel wurde in der Ausgabe 158, Oktober 2019 des Magazins Abenteuer Philosophie veröffentlicht, Autor: Hannes Weinelt