Kunst, die beflügelt: Kunst kommt von Können und muss dort wieder hin

Kunst leitet sich von Können ab. Und von Kennen. Kunst wollte schon immer die Welt verändern. Ob sie das heute tatsächlich auch kann, hängt nicht allein vom Können des Künstlers ab, sondern auch von unserem Können als Betrachter. Dazu müssen wir von Zuschauern zu Mitspielern werden. Aber wie?

Kunst kommt von Können oder Kennen her (nosse aut posse), vielleicht von beiden, wenigstens muss sie beides in gehörigem Grad verbinden. Wer kennt, ohne zu können, ist ein Theorist, dem man in Sachen des Könnens kaum traut; wer kann ohne zu kennen, ist ein bloßer Praktiker oder Handwerker; der echte Künstler verbindet beides.

Dies lesen wir in Johann Gottfried von Herders Kalligone anno 1800. In der Berliner Morgenpost am 25. Februar 1938 hört sich Herders Aussage leider anders an. Denn die etymologische Herleitung des Begriffes „Kunst“ von „Können“ wurde im Nationalsozialismus zur Diffamierungsformel sogenannter „entarteter Kunst“:

„Kunst kommt von Können; wenn sie von Wollen käme, müsste sie Wunst heißen.“ Wie eine Illustrierung zu diesem Wortwitz wirken die ersten Bilder, mit denen sich jetzt in Berlin die Ausstellung „Entartete Kunst“ am Königsplatz 5 den Besuchern präsentiert. Es ist wirklich Wunst, was sich uns hier entgegenwölbt. Und so sinnlos dieses Wort klingt, genau so sinnlosglotzen uns die Kleckereien an, die mit Malerei nur dem Material nach etwas zu tun haben.

Bis heute taucht „Kunst kommt von Können“ als geflügeltes Wort in der Kunstdebatte auf, freilich meist ohne zu wissen, zu welch vernichtendem Extrem dies im Nationalsozialismus führte. Doch damit Kunst – wie so oft in der Geschichte – zum Faktor einer Veränderung wird, genügt weder eine politische Instrumentalisierung, wie dies in totalitären Regimen praktiziert wurde und wird, noch eine Zerstörung sämtlicher Traditionen, wie sie von den Aktivisten der 1970er Jahre angestrebt wurde. Dazu braucht es neben dem Können des Künstlers ein Können des Betrachters, ein Hören- und ein Sehen-Können.

Von der Bedeutung der „Schönen Künste“

„Alle Künste vereint durch das Prinzip der Schönheit“ war die Idee des Franzosen Charles Batteux, der 1746 den Begriff der „Schönen Künste“ (Les Beaux-Arts) prägte. Das Konzept findet sich jedoch schon in Platons Dialog Phaidros: Hier fahren die menschlichen Seelen in einem Pferdegespann über den Himmel, im Lichte des Wahren und Idealen. Durch die Widerspenstigkeit der Pferde stürzt der Wagen vom Himmel, wodurch die Flügel der menschlichen Seelen brechen, sodass sie zum Verbleib auf der Erde verdammt sind. Einzig durch die Erfahrung des Schönen und der Liebe, durch den Eros, beginnen die Flügel der Menschen wieder zu wachsen. Es ist die Schönheit, die trotz aller Unvollkommenheiten in der Welt dem Menschen die Erreichbarkeit des Wahren zeigt.

Diese Aufgabe kommt also den „Schönen Künsten“ zu: Sie sollen die menschliche Seele wieder in ihren himmlischen Ursprung erheben. Um solche Werke zu schaffen, muss der Künstler „können“ und „kennen“. Und der Betrachter muss einen Sinn dafür entwickelt haben, er muss „erkennen können“, was allerdings einer Erziehung bedarf. Unzählige Studien belegen die positive Wirkung von Kunst- und insbesondere Musikerziehung: so konnte nachgewiesen werden, dass Barockmusik die Rechtschreibung verbessert, dass klassische Musik generell Intelligenz fördert und Gewalt minimiert. Nicht umsonst werden heute Bahnhöfe und andere Orte mit größeren Menschenansammlungen mit klassischer Musik bespielt. Friedrich Schiller legte 1795 in seinen Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ dar, wie die Schönheit den sinnlichen Menschen vernünftig macht und ihn so ohne Zwang zu einem moralischen Handeln führt. Wenn er schreibt, dass „durch Schönheit im angespannten Menschen die Harmonie und im abgespannten Menschen die Energie“ wiederherstellbar sind, klingt das wie ein Werbeslogan aus einem modernen Wellnesstempel. Wissenschaftlich bezeichnet man dies heute als „Mozart-Effekt“.

Doch genau diese ästhetische Erziehung fehlt heute weitgehend. Sie ist längst einer einseitigen rational-fachlich-technischen Ausbildung gewichen. Diese pragmatische Ausbildung zu einem roboterartig funktionierenden Spezialisten richtet den Blick der Menschen rein auf das Funktionelle und Materielle und bindet ihn somit an die Erde, anstatt seinen Blick zu heben und ins Geistige zu weiten. Vor mehr als 200 Jahren schon erkannte Schiller (im 6. Brief „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“), dass Arbeitsteilung und Spezialisierung den Menschen von seiner in ihm angelegten Harmonie entfremden. Für ihn hat der Theoretiker „ein kaltes Herz“, weil er das Ganze zergliedert und damit seiner emotionalen Wirkung beraubt, und der Geschäftsmann „ein enges Herz“, weil er über seinen Horizont nicht hinausschauen und das Ganze nicht sehen kann.

Ein erstes Plädoyer lautet daher: es gilt Schönheit und ästhetische Erziehung zu fördern. Als Erstes in der Umgebung, wo wir uns aufhalten, zu Hause, am Arbeitsplatz, in den Kindergärten und Schulen, in den Dörfern und Städten. Weiters über die Veränderung der heutigen Erziehungs- und Lehrpläne: Vor allem bis zum 18. Lebensjahr braucht es eine Ausbildung des Menschen im Sinne des humanistischen „uomo universale“, sodass Körper, Seele und Geist eine harmonische Einheit bilden. Erst ein ganz gewordener Mensch kann später auch einen in sich ruhenden und sozial verträglichen Spezialisten abgeben. Und schließlich sollen Schönheit und Kunst uns das ganze Leben begleiten und somit unser Herz weder kalt noch eng werden lassen.

Eine Frage, die dabei offenbleibt, ist jene, was denn nun „schön“ ist? Und vor allem, wie es die moderne Kunst mit der Schönheit hält? Denn nachdem sich moderne Kunst von allen traditionellen Formen der Gestaltung befreit hat, bekommt man immer wieder zu hören – auch über die eigenen Lippen – ob denn das noch Kunst sei? Hier kommt uns der deutsche Philosoph Hans Georg Gadamer (1900-2002) mit seinem Aufsatz „Die Aktualität des Schönen“ zu Hilfe.

Drei „Werkzeuge“ für die Erfahrung des Schönen

Für Gadamer ist unser Kunstverständnis in der humanistischen Erneuerung der griechischen und römischen Kunst begründet. Und dieser „traditionelle Blick“ versperrt uns den natürlichen Zugang zur modernen Kunst. Denn dadurch verbinden wir automatisch Ästhetik und Kunst. Doch in der Antike hatte das Schöne eine über alle Ästhetik hinausgehende Bedeutung, die mit dem Wesen der Dinge (dem Seienden) in Verbindung stand.

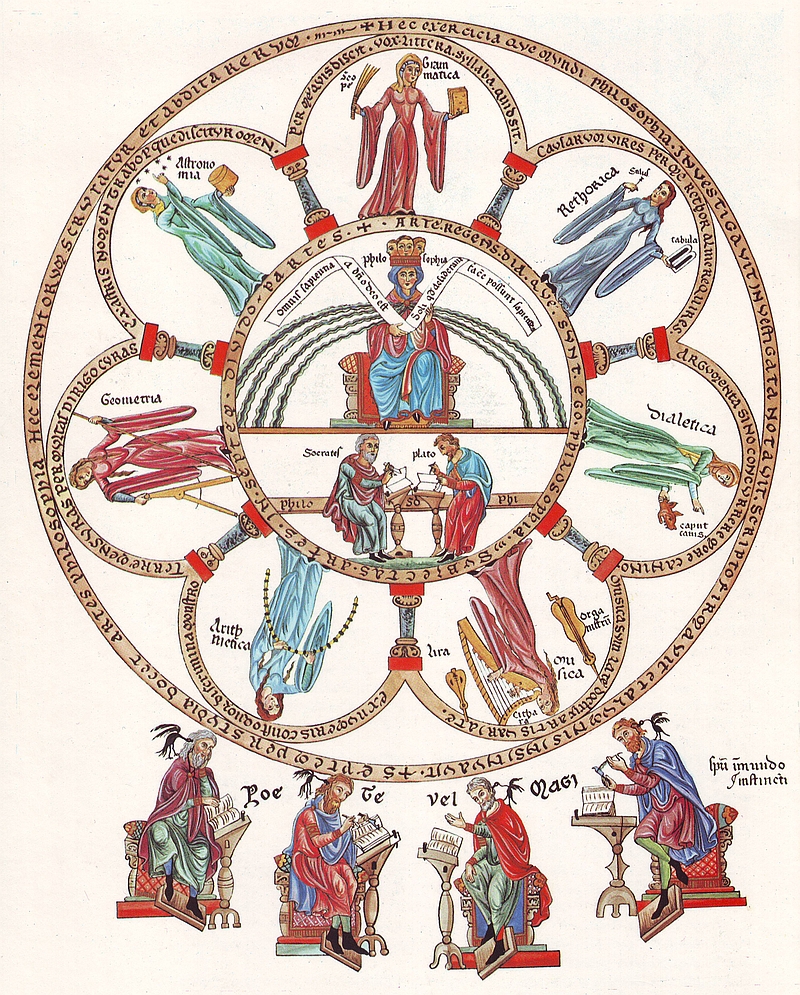

„Die Philosophie thront inmitten der Sieben Freien Künste“ – Darstellung aus dem Hortus Deliciarum der Herrad von Landsberg (um 1180)

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hortus_Deliciarum,_Die_Philosophie_mit_den_sieben_freien Künsten.JPG, Lizenz (CC-BY-SA 3.0)

Und genau diesen Ansatz, Sinn und Bedeutung eines Werkes zu suchen, wählt Gadamer als Brücke zur modernen, beziehungsweise letztlich zu jeder Form von Kunst. Er spricht von drei Voraussetzungen für eine Erfahrung des Schönen, die er wie drei „Werkzeuge“ in unsere Hände legt: Spiel, Symbol und Fest.

Das Spiel ist nach Gadamer eine elementare Funktion des menschlichen Lebens. Es ist eine Handlung ohne offensichtlichen Zweck, es entzieht sich dem Ernst des Lebens und doch ist in ihm ein heiliger Ernst enthalten. Jedes Spiel verlangt nach Mitspielern, selbst der Zuschauer nimmt am Spiel teil wie beim Kult oder beim Theater. Nur wer „mitspielt“ und damit eine eigene Leistung erbringt, kann den Sinn erfassen und eine echte Erfahrung gewinnen. Dies gilt genauso für die Kunst. In jedem Werk gibt es etwas, das verstanden werden will, und es liegt an unserer Reflexionsleistung, an unserer geistigen Arbeit, dass wir in diesem freien Spiel erkennen, was die dahinter liegende Botschaft ist.

Das Symbol ist nach Gadamer die zweite Grundlage für ein Kunstverständnis. Im Sinne der griechischen Bedeutung ist das Symbol ein Bruchstück, das in sich die Botschaft von etwas Ganzem enthält. Das Schöne zeigt sich nicht auf den ersten Blick, sondern das Werk als Symbol gibt nur den Hinweis auf etwas Tieferes. Im Kunstwerk ist ein Sein festgehalten. Das Kunstwerk verbirgt dieses Sein und legt es gleichzeitig offen. Ein Kunstwerk zu verstehen, heißt den Sinn für das Schöne zu aktivieren, denn die Erfahrung des Schönen liegt in einem Zuwachs an Sein. Das Besondere bei der Kunst ist, dass sie uns durch ihre Darstellungen zum Innehalten bewegt. Sie fordert uns auf, hören und sehen zu lernen und will uns aus dem alltäglichen Überhören und Übersehen herausreißen.

Das Fest ist die dritte Voraussetzung für eine Kunsterfahrung. So wie das Fest Menschen verbindet und sie Isolierung des Einzelnen überwindet, schafft auch Kunst eine Verbindung, wodurch die begrenzende Sicht des Menschen überwunden wird. So wie man ein Fest „begeht“, muss auch Kunst begangen werden, ohne schon im Vorhinein zu wissen, wohin man gelangen möchte. Feiern ist ein Verweilen und bringt die planbare Zeit zum Stillstand. Gadamer sieht darin eine Parallele zur Ergriffenheit beim Kontakt mit einem Kunstwerk, sodass sich in diesem Verweilen ein Blick auf das Ganze und Wahre öffnet.

Das zweite Plädoyer lautet daher, diese drei „gadamerschen“ Voraussetzungen als „Werkzeuge“ zu verstehen, und sich damit von einem passiven Betrachter von Kunst in einen aktiven Kunst-Erfahrenden zu verwandeln. Ein Kunstwerk als Symbol zu reflektieren, sich als Mitspieler vom Ernst des Lebens zu befreien, ohne die Ernsthaftigkeit zu verlieren, ein Kunstwerk wie ein Fest zu begehen, lassen uns die rein rationale, praktisch-nützliche Sicht auf das Leben überschreiten und Wahrheit und Ganzheit über den intuitiven Weg erahnen. Es ist ein Hören-Können mit dem inneren Ohr, ein Sehen-Können mit dem inneren Auge.

Nicht jeder ist ein Künstler, aber jeder soll Kunst schaffen

So wie nicht jeder Talent, Anlage oder auch den Willen für einen Profisportler hat, und trotzdem Sport betreiben kann und aus guten Gründen auch soll, so ist nicht jeder zu einem Künstler geboren und soll doch – aus ebenso guten Gründen – Kunst schaffen. Die positiven Auswirkungen von Musizieren, Theaterspielen oder bildnerischem Gestalten auf die Entwicklung der Intelligenz, der Konzentration, der Kreativität, des Sozialerhaltens, der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit u.v.m sind unbestritten. Die Ergebnisse der modernen Gehirnforschung sind nur noch das „Tüpfelchen auf dem I“. Bleibt nur die Frage: Wieso weichen in unseren Bildungsanstalten trotz dieser Erkenntnisse gerade die musischen Fächer mehr und mehr den sogenannten pragmatisch-technischen Fächern wie zum Beispiel Informatik?

Das dritte Plädoyer richtet sich demnach an alle: dass wir wieder mehr musizieren, gemeinsam singen, dass wir uns kreativ betätigen, Poesie lesen und schreiben, dass wir wieder mehr tanzen, spielen, malen, basteln, gestalten, dass wir es unseren Kindern ermöglichen und mit unseren Kindern tun, und dass wir es in den Kindergärten und Schulen einfordern oder bewusst Schulformen wählen, die dies unseren Kindern ermöglichen.

Zusammenfassung

Kunst hat das Potenzial, uns aus dem Alltagstrott zu reißen und uns eine neue Sicht auf die Welt zu öffnen. Kunst hat das Potenzial, den Menschen von einem Roboter unserer sich gerade totlaufenden Marktwirtschaftsmaschine in einen kreativen Mitgestalter neuer Systeme zu verwandeln. Und Kunst kann die Welt verändern – vorausgesetzt wir verwandeln uns von passiven Kunst-Konsumenten in aktive Kunst-Erfahrende und Kunst-Schaffende.

PS: Da jede Kunst letztlich Lebenskunst ist, kommt dies einer Verwandlung von Lebens-Konsumenten in Lebens-Erfahrende und Lebens-Schaffende gleich.

Dieser Artikel wurde in der Ausgabe 145, Juli 2016 des Magazins Abenteuer Philosophie veröffentlicht, Autor: Hannes Weinelt